|

|

|

|

|

●春日神社の古文状

大正18年11月25日

関春日宮屋敷年貢高7斗7升

紀元2250 西暦1590

長谷川五郎右衛門印

●春日別当

関村春日屋敷年貢高7斗7升

紀元2260 西暦1600

佐久間左近

●春日別当

承応2年己3月7日

春日社領高入石27斗1升2合

紀元2313 西暦1653

佐久間左近

●春日別当

寛政2年8月 大島雲八

紀元2450 西暦1790

茂 和 印

春日社地高8石2斗1升2合

●大雄寺

春日社地高8石2斗1升2合 大 左衛門

文政5午年10月 義彬印

紀元2482 西暦1822

此御墨付享保12丁末天2月12日

紀元2387 西暦1727

大嶋鉄右ヱ門殿宅ニテ以納

大雄寺現住義旭代

大島雲八義房書

元禄12己卯3月14日 卯の刻御誕生

御病気全快祈願書類

初代雲八の孫 久吉義豊、寛永14年死去 子無く家名断絶するや光義次子、大島茂兵衛に久吉の知行

7千5百石相渡し、春日大神に祈願した古文書寛永十余年霜月吉晨

御絵馬奉納寛永十三年 外古文書多数

棟札

序

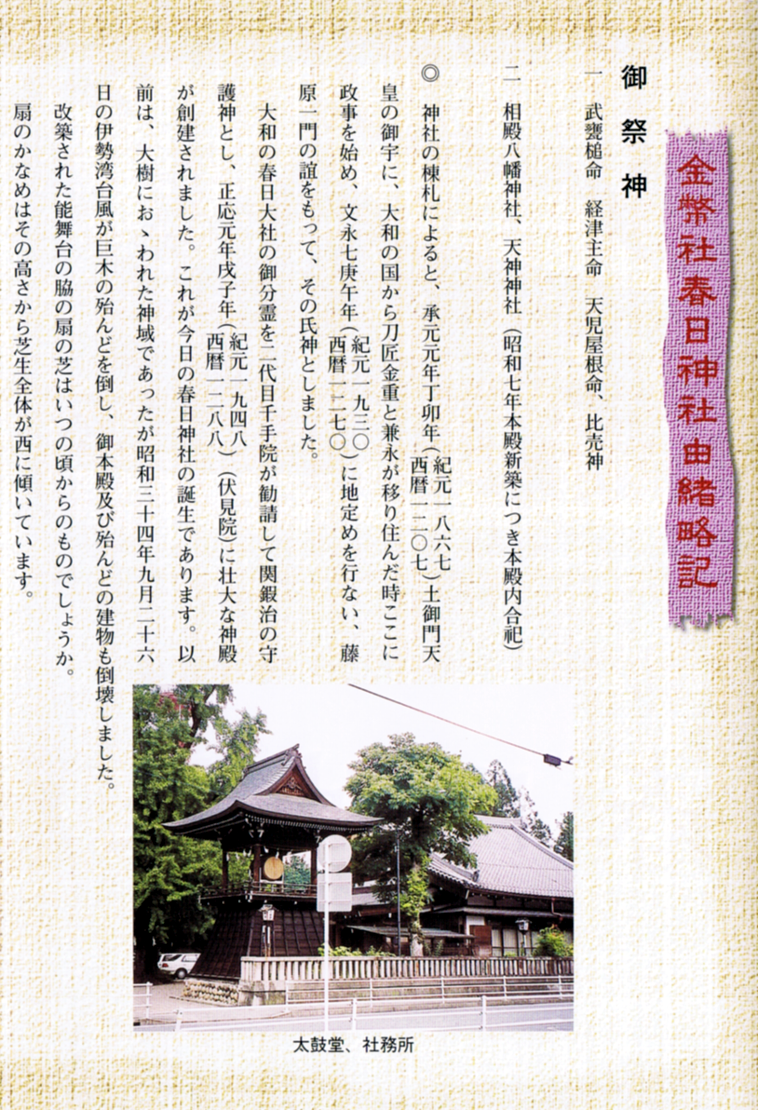

春日神社は境内の西側と北側は水田であって杉の大木が本殿を

初め参道の両側に並び立ち東入口の石の大鳥居東南附近には

八九本の杉の太古木が立ち並んでいて直径一、五メートル位のも

あった。又椋樹の二メートル位の大木があった。

荘厳な神社であったのが大正元年の台風を初め昭和十年室戸

台風、伊勢湾台風、第二室戸台風と次々の台風により杉檜の立木

はほとんどなくなり戦後の都市計画により道路、公舎、工場を初め

人家も出来昨今では大都市の神社のように一変したのであります。

総 説

春日神社の創建は古く、景行天皇東山道十五ケ国御巡幸の時、

美濃へ行幸せられ非常守護の為、関所を設けたと言わる甚中山常

光寺附近より貴船神社前へ通ずる旧街道が今も一部残っています。

字名に古屋敷・古町があり、この附近が古の街造りであったと思

われる。当時、生活必需品であった農具や刃物の鍛冶屋もあって産士

の神をお祀りした祠の地が現在の春日神社の初めであったと思う。

元は本殿・御相殿と三社流造りであったのが、昭和七年五月

春日造りに本殿改築せられ御相殿の天神社・八幡神社は本殿内

に安置されました。

この神様こそ古の産士神社であったのではないかと思う。

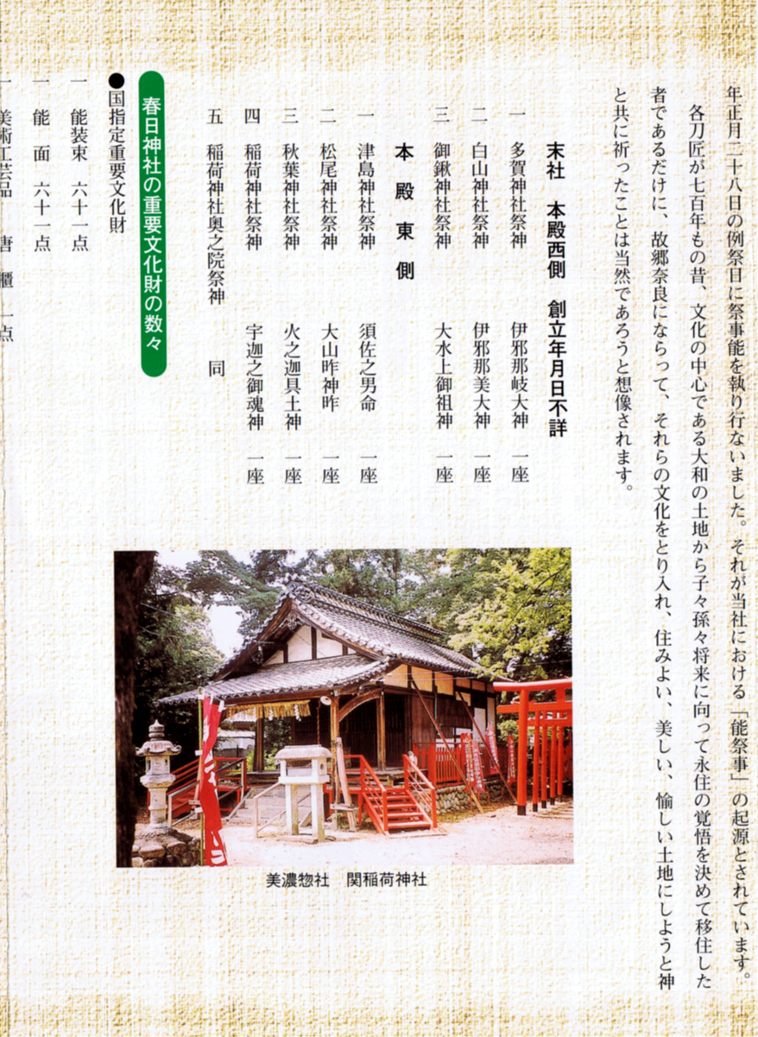

伝承によれば、寛喜年中に刀工元重(基重)が伯耆国検原よ

り当地に来り、刃物鍛冶の使用している焼刃土のよいのを見て、

住みついたのが関刀鍛冶の元祖であるという。

その子金重の子金行の娘聾として大和より千手院重弘の子兼

永を迎えた。

信仰に厚い刀工なれば、兼永の出身地の氏神であった奈良の

春日大社の御分神を勧請して関鍛冶の守讃神とし・正応元戊子

年(一二八八)御神殿を創建したのが春日神社の起りでありま

す。(古株札による)

関鍛冶は、南北朝応仁の乱、織田、豊臣の戦乱が相つヾき

刀剣は必需品として、その製作は隆盛を極め、兼氏・兼元(孫

六)を初め兼友・兼永・兼吉・兼定・兼常・兼房等関七流の幾

多の名匠輩出し、刀剣工場も、かなり大きなものも出来、室町

時代に明(中国)へ大量の輸出をする等大きく発展をしたので

ありまして、関鍛冶に偉大なる経済力が出来、街も豊かになっ

たと思います。(別記重文の能装束能面にて知る事が出来ます。

又関鍛冶の繁栄と共に信仰に厚い刀匠達の惣氏神としての春

日神社の祭事も又盛大を極めたものであります。

徳川幕府時代となり、世の中が平隠となって刀剣の利用度が

変って、儀式用具又は護身用として脇差の製産が盛んになった

のであります。

明治維新となり、廃刀令が施行される迄では各地より刀匠が相

次いで来り住み、「関は十軒鍛冶屋が名所」 とまで世に宣伝せら

れ繁栄し、春日神社の祭事も盛大で奉能が続いたのであります。

能はいづれ初めは拝殿にて行われた田楽が猿楽となり、室町

の初期舞台芸能と化し、社頭に舞台を建造し、大和春日大社の

ように大和より宝生座、観世座を招き豪華な奉能が行われたも

のであったと思う。

刀匠達も見習い神事能を毎年一月二十八日の例祭には奉能を

し、江戸末期まで続いたのであります。

大乗院寺社雑記に文明十五年六月十一日の項に

「宝生太夫之子若王男去月二十六日死去 於美乃国也」

「父太夫在中国大内之館」とあり

美濃国と宝生家との関係を示している。又当神社能面の内に

刻銘又は墨書で宝生太夫と裏銘ある面がありますので、美濃と

は関春日神社ではないかと思われます。

|

|

|

|